自閉症では他害・自傷行為があることがあります。

親としては一番つらいところだと思います。

今回は、「他害・自傷行為」を減らす方法を調べてみました。

その結果、行動分析的なアプローチが有効だという結論に至りました。

なので、勉強しつつ皆さまの参考になればという思いでまとめていきたいと思います。

注意ポイント

強度行動障害などの自傷にこの方法が参考になるかは、ちょっとわかりません。

あくまで一般的なやり方をご紹介していますので、ご了承ください。

自傷行為が頻発している親御さんにおいては、生きる希望を失ってしまうほど辛い日々があります。

不適切な療育にすがってしまうほど、親御さんの判断力が失われてしまったりすることを私には責めることはできません。

できるだけ早い段階で不適切な行動に対する正しい療育方法が広まって、自閉症の子にとっても親にとっても安心できる生活ができることを願ってこの記事を書きます。

【自傷・他害行為の改善】まずは現状把握をする

はじめる前に【重要】なこと。

何事も、手順を間違えてはうまくいくものもうまくいきません

今回の記事の発達障害の他害・自傷行為は前提として以下のような場合の例として紹介しています。

本記事で扱う自傷・他害

「自分のやりたいことができないとき」に自傷・他害する場合

この上記の「状況があっているか?」必ず憶測ではなく現状把握してください。

発達障害では、自分がうまくできないことが悔しくて頭を両手でたたくという自傷行為の場合もあります。

そのほかに、わかってもらえない周囲や自分への怒りによって、その表現手段が「自傷」になってしまうとかもあり得ると思います。

注意ポイント

そのような場合は今回の記事での解決法の対象ではありません。

やり方が変わってくるからです。

状況があっているか?とは「どんな時に他害・自傷行為が出ているか?」分析するということです。

自傷の原因は1つではないのですが、自傷行為は「どんな機能を持っているか?」をアセスメントするのは、区別するためにとても大事ですから、面倒くさがらず必ず確認してください。

自傷・他害の支援はやる前のアセスメントを必ずする

自傷・他害が起きるのはどんな原因があるのか?観察してみよう

自傷・他害行為への対応や支援を考える際には、行動観察をしましょう。

学校などで起きる場合は、行動の生起状況や、行動がどんな機能を持っているかインタビューすることがあります。

これを、機能的アセスメントインタビュー(Functional Assessment Interview :FAI)といいます。

きっかけは?

これは、支援者=親でないときに、外部の人が表面的にアセスメントするときに使うと思われます。

ですので、精度としてはやや低いかと思われます。

もし、あなた自身が、行動を観察できる立場にある場合は、「スキャッタープロット」で行動が起きやすい時間帯や状況・きっかけを特定して、行動をピックアップします。

条件が同じでわかりにくい場合は、違う条件にして、行動の生起頻度が変わるかどうか?を記録するといいかもしれません。

| 何を記録する? | 何がわかる? | 備考 | |

| スキャッタープロット | 1時間にわけて行動記録 | 行動がいつ起きやすいかわかる | |

| ABC記録 | (問題)行動の直前の行動と直後の対応を記録 | 行動の因果関係 |

あきらかに、「この時間、こういうときに」問題行動が起きるというのが、明確なときは、そのままABC分析をしても構わないと思います。

例ですが、発達障害の子供の他害・自傷行為などのきっかけとして以下のようなものがあります。

✅活動や嫌なことへの回避としての機能

✅活動やモノの要求を拒否されたことでの要求の機能

✅指示以外の言葉かけなど

ポイント

自傷・他害行為のきっかけが見つからない場合も、どれくらいの頻度で起きているのかアセスメントしましょう。

問題行動の「いつも」を分解する

- 行動が起きてないときは?

- 行動が起きてるときは?

- いつ、誰と、何をしたとき

同時に自傷・他害行為を行ったあとの周りの対応(反応)も把握しましょう。

なぜ、自傷・他害行為のあとの「周りの反応が大事なのか」というと、その行為によって起きる結果が自傷・他害行為を強化しているかもしれないからです。

やりたくない活動のとき、自傷行為をすることによって、やりたくない活動が中断されて、結果的にやらなくて済んだ!(回避)

欲しいものややりたいことがあったり(要求)したときに、自傷行為・他害行為をしたら、周りのみんながしたがってくれた(要求が叶った)

このように、発達障害の子供が自傷をしたとき、よくあるのが「休んでいていいよ」と落ち着けたりなだめたりすることです。

自傷行為を起こすことで本人にメリットがあったら、自傷・他害行為は強化されてしまうのです。

やりたくないことを回避できたり、暴れる(自傷・他害)することで周りのみんなが心配したり注目をしたりするなど、自傷行為が本人にとってどんな機能をもっているのか?をまずは観察して記録してみましょう。

このように行動を記録する方法を「機能的アセスメント」(Functional Behaiver Assessment:FBA)といいます。

ポイント

発達障害の子供が自傷・他害行為をすることで状況がどのように変わるのか?観察して記録する

【機能を持ってない場合】自閉症の特性が原因?

機能的に問題行動をアセスメントした結果、回避や要求ではないこともあります。

- 嫌なことを思い出してしまう

- 認知の歪みなど

- 感覚の過敏性

この場合も、本記事での手順には該当しません。

私が考える「嫌なことをおもいだしてしまう」の対応ですが、これは似ている状況や、ある「きっかけの言葉」や「断片情報」などによっても、起きてしまいますので、なかなか難しいと思います。

フラッシュバックについては「長期記憶」の特性の問題になってきます。

難しいところですが、記憶は「過去の失敗の集まり」ですから、「予期に反して失敗した経験」を脳は記憶しています。

ですので、その状況ではないときに、(安全が確保された=失敗した経験が起きないことが確定している)別室などで、「似た経験をひっぱりだして、上書き記憶(失敗ではない体験)に上書きをするか?

あるいは、その「いやな記憶が繰り替えされる」状況で、上書きして認知を変えることをしないといけません。

記憶は、引っ張り出されたときでないとかえられません。

あるいは「記憶」を、引っ張り出すときの「評価関数(情動の大きさ)」を決めている偏桃体の数値を変える(つまり感じ方変える)とかですかね。

これは「それはそんなに大事な記憶ではないよ~」っていうふうにするということです。

または、同じようなものを「同じことですよ~」って認識するパターン認識のインデックスで「引っ張り出されてしまう」としたら、その「インデックス」を探せなくするという方法もあります。

たぶんですが、情動記憶が引き出されているので、前頭葉の意味づけを起こして側頭葉(長期記憶)に投げ込まれているわけではないのです。

情動記憶は、ダイレクトに側頭葉に放り込まれますが、「知的情報を伴う記憶」というのは、意味づけをしないとなかなか長期記憶にはなりません。

意味のないことを記憶するようには人の脳はできていませんから、ルートや社会のごろ合わせなどがあるわけです。

つまり情動記憶に「知的な意味づけ」をすることで、「嫌な体験の再評価すること」で、情動記憶は「恐怖の経験」の強度を弱めることができるのです。

長くなるので、また別記事で書くかもしれません。

②自傷・他害行為はどんな時に起きやすいのか?

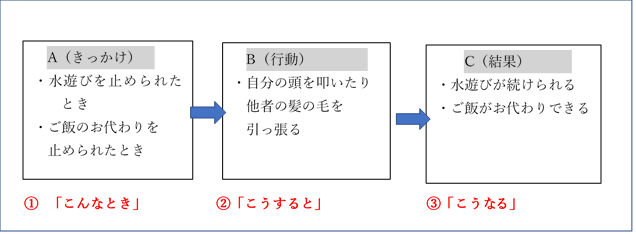

例えば、このようなケーススタディを想定してみましょう。

①水遊びを止められたときや、ご飯のお代わりを止められたときなどに

②自分の頭をたたいたり相手の髪の毛を引っ張ったりするんです。

③水遊びを続けさせたりお代わりを用意することがあります。

これらの相談では以下のことがわかります。

メモ

自分の思い通りにいかないとき(望みが叶わないとき)に自傷・他害する

この相談の「①から③」を、行動分析的に図にすると以下になります。

【参考記事】水遊びへの支援方法について手順や考え方はこちらの記事をごらんください。

③をするためには、「頭を叩いたり他者の髪の毛を引っ張ればいい」と、子どもが間違って学習しているのです。

自傷行為や他害をすれば「自分の思いが叶う」と間違って学習してしまっている可能性があるのです。

ポイント

「自傷・他害行為をした結果、周りが望みをかなえれば叶えるほど自傷・他害行為が強化される。

- 自傷・他害したら「保健室に連れていかれた」

- 自傷・他害したら「課題をやらなくて済んだ」

- 自傷・他害したら「欲しいものがもらえた」

こんな感じで、紙にかいて整理して仮説をたててみましょう。

どうすればいいのか?

ポイント

ですから「違うやり方(適切な方法)」でも「叶うこと」を学習してもらうのです。

①に、他害や自傷行為をしても「望みが叶わない(要求が通らない)」ことを子供に学習してもらう必要があります。

②に、「自傷・他害行為以外」で「望みが叶う方法」を同時並行して教えていきます。

まず①です。

この①のように「強化されている行動の強化をしない手続き」を消去の手続きと呼びます。

方法としては、放っておくことが推奨されています。

ポイント

自傷行為は危険がない程度に放っておきましょう。

他害されないように、遠くに避けましょう。

ポイント

(その結果、回避・逃避・要求・注目などになってることが多いので)

・子供がその自傷・他害行為をすることで「かなえてほしいと思っている要素」

を他の手段・他の時間・別の場所・他のやり方で叶えるようにする

そうはいっても、他の兄弟や利用者さんがいたら、他害を放っておくというのはなかなか現実的ではないと思います。

これは支援方法の手順を書いているだけですので、実際、環境や人の行動など、他の変数(行動に影響を与える要素)があったら、「消去しよう」と思っても、うまくいかないことが予想されます。

そのようなときは、環境が自閉症のお子さんとミスマッチを起こしているかもしれません。

以下の点もチェックしてみて、環境を整えることも検討してみてください。

- 安定して通える日中活動

- 住内の物理的構造化

- ひとりで過ごせる活動

- 確固としたスケジュール

- 移動手段の確保

(参考:厚生労働省 強度行動障害のある人を支えるための5つの原則より)

また、他害を「消去の手続きをする」と決めて実行したとき、一時的に自傷や他害の行動が増えたり頻度が増すなど「ひどくなってみえる」ことがあります。

これを「消去バースト」といいます。

消去バーストは「起きるものだ」とあらかじめ予測しておくことが大事です。

ポイント

消去バーストも起きるという想定のもと、そのうえで、周囲の子どもや場所などの安全を考慮して計画をたててください。

もし、消去バーストが起きたときに、安全が確保できない。

あるいは「消去するための行動を継続できそうにない」と予想される場合、消去による手続きを中途半端にすることはやめましょう。

さらに、消去でいったん「標的行動」(改善したい行動)が消失したように見えても、数日後や数か月後に、同じ行動がふと出てくることがあります。

これを「自発的回復」といいます。

これも消去しなければなりませんので、この概念を知って予測して計画しておくこともとても大切になってきます。

【忠実に実行できてるか?」の確認をする

問題行動を改善するために分析して、計画をたてるときに「それが実際に実行可能かどうか?」を検討する。

そのときに、「消去の手続き」が支援者によって忠実に再現されているか?(実行できているか?)も、あわせて確認することが大事です。

ポイント

支援者間によって、支援の声かけやタイミング・方法がばらつかないように、変わっていないことに注意して、共通理解をはかってください。

対応②「自傷・他害行為以外」で「望みが叶う方法」を学習してもらう方法を模索する

要求や逃避・回避などの機能が、自傷・他害行為を強化していることがアセスメントでわかりました。

消去は「問題行動」を消すだけで、適応的な行動を学べるわけではありません。

対応①の2番目で書いたように、子供の望みを社会的に適切な方法でかなえられるようにしていきましょう。

- 回避・逃避⇒ 消去(放っておく)

- 要求 ⇒ 自傷・他害は放置して消去+社会的に好ましい方法を教えて強化

- 注目 ⇒ 消去+本人が褒められて注目してもらえる場面を他に作る

- 感覚獲得・自己刺激 → 置き換え・拮抗行動で適応化

基本的にはこんな感じでいいのではないかな、と思います。

もし、代替行動で「望ましい行動」を教えようとしてもそれ自体に拒否してそれを回避しようとして、自傷・他害が強化されてしまう時は、低頻度行動分化強化(DRL)で対応してください。

拮抗行動とは、例えば、手で何かしてしまう自己刺激の場合は、「手遊びをする」「手で石やじゃりをこねる」などの行動で、行動が同一に成り立たないこと反応のことを指します。

分化強化とは?

自閉症の問題行動を減らすためのABAの概念で「分化強化」というのがあります。

分化強化とは、減らしたい行動を消去し、増やした行動を強化することによって、行動の置き換えを図る手続きである。

(引用:発達障害のある子のABAケーススタディ/中央法規、井上雅彦、平澤紀子、小笠原恵、著、P75)

分化強化には4種類あります。

①低頻度行動分化強化(DRL)

(Diffrential Reinforcement of Lower rates of Behaiver )

②他行動分化強化 (DRO)

(Diffrential Reinforcement of Oter Behaiver )

③対立行動分化強化 (DRI)

(Diffrential Reinforcement of incompartible Behaiver )

④代替行動分化強化 (機能的コミュニケーション訓練)

詳しく書くと長くなるので、別記事にまとめます。

行動の強化にはトークンエコノミーシステムも導入することも効果的

自傷・他害行為を改善・減らすために他の行動を強化する場合は、トークンエコノミーシステムを導入するのも効果的です。

いわゆるご褒美シールのようなものです。

シールなどがたまるとバックアップ強化子がもらえるようにします。

【体験】自傷行為を改善する【うちの場合】

とりあえず放って置いて、家事のスキルを教える

2020年4月18日から、子供には家事のスキルを教え始めました。

休校中でゆっくりと子どもに向き合える時間は、家事や自立スキルを教えるのに好都合だからです。

それに、親の家事が「かまってかまって」ではかどらないのであれば、一緒にやりながら教えてしまばいいや。と思ったのです。

感情↑ではなく分析的に言うと以下です。

自傷・他害行為を「注目」と仮定しました。

とりあえず支援方策(以下)

★叩いてきたらなるべく放っておく

★家事を一緒にやったり身辺自立のスキルをやってもらう

(親子の時間も増えるしね。)

★「僕すごいでしょ?」感が欲しいのかも?

すごいでしょ感を満たす・・・?

そのとき、筆者が、ふと手帳をながめていると・・・

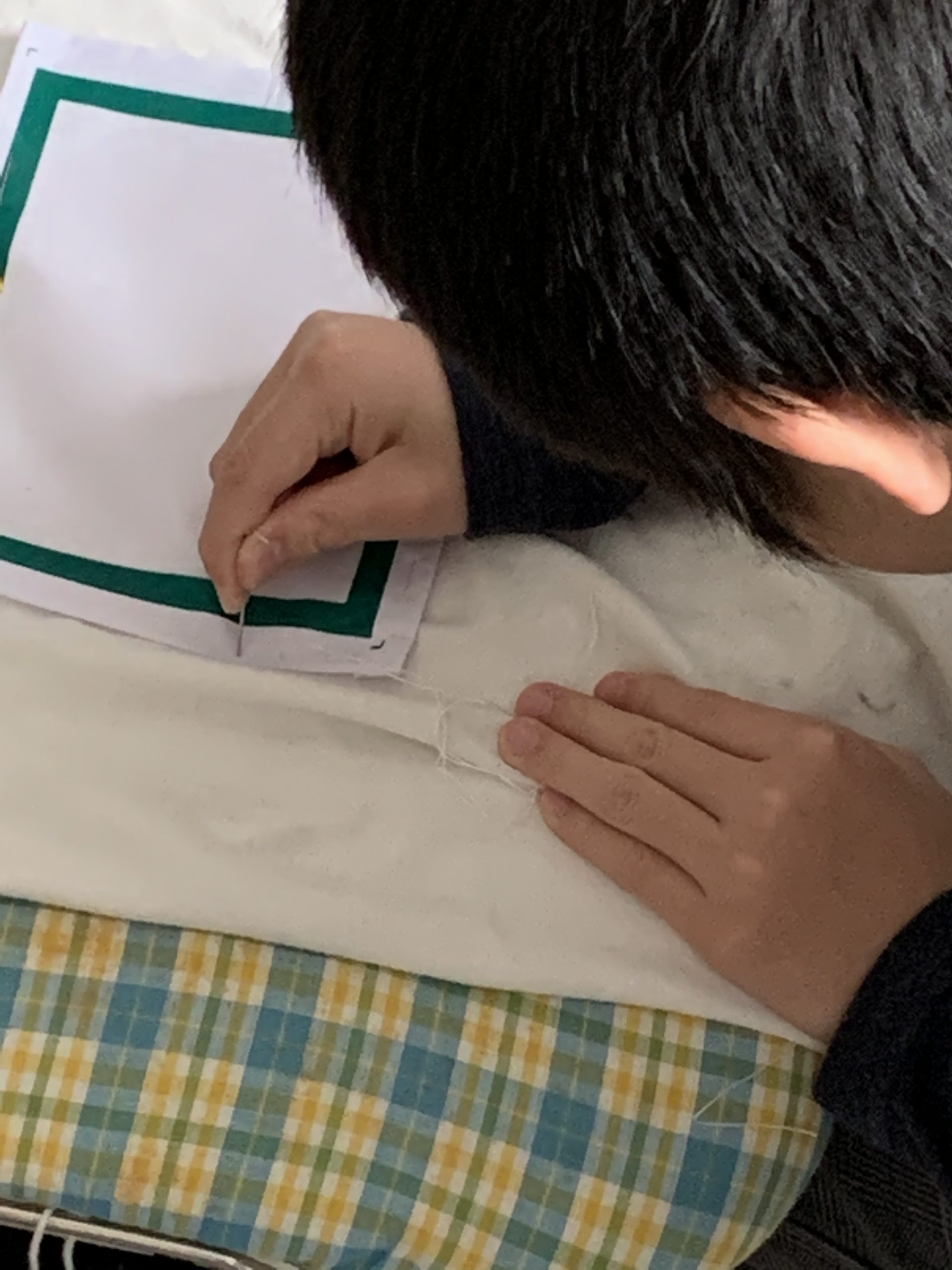

「やることリスト」に「体操服のゼッケンをつける」の文字。

(たぶんどうせ休校になるから、あとでいいやと思って春休み過ぎても体操服の名前をつけていなかったのですね。)

そういえば、筆者の息子は小学5年のとき。

家庭科が上手でした。

本人も上手だったと自分で思っていて、通知表にも先生にも褒められたといって

「ドヤぁ」していました。

もちろん、筆者も上手にできたといって見せてくれた「家庭科でつくったティッシュケース」を

褒めたあと。

その翌週あたりに家に遊びに来た祖母にも、筆者が見せて祖母からも褒められた経験があります。

それを思い出した筆者は、2つあるゼッケンを「一緒に縫おうよ」といってみました。

(嘘です。ここまで考えて支援を練っていません。単純に直感で「ゼッケンの縫い付け」を思い出して・・ぼんやりと。

息子は学校で習ってきたっけな・・・そして上手だったことを思い出して・・・一緒にやってみようと思った。それだけです。)

家事を一緒にする

一緒に塗ったものがこちら。

左が息子がぬってくれたもの、右は筆者です。

どうですか?

うちの息子、自分で自分の体操服のゼッケンをつけたんですよ!

(ドヤァ。)

周りの生地も巻き込んで 縫ってますけどね。(笑)

息子は、「ママの字が印刷物みたい!!」とほめてくれました。

たっぷり褒めたので本人も達成感もあったと思います。

もちろん、パパが帰ってきたら見せて褒めてもらうことも忘れずにやりました。

(筆者が見せた。)

あんまり直接、子供を褒める感じではなかったのですが(私が見せたから?)

「勉強よりはいいんじゃないか」と本人もいるところで言っていたのでいいかな、と。

課題自体が(経験上)子供にとって強化子として働いているものからはじめる。

どんどん家事・自立スキルを教えていく

課題を強化したら広げていく

筆者の家事のお手伝いをまずは得意そうなことでしてもらいました。

得意なのか?得意でないのか?は本人の主観です。

90点とっていても褒められた経験がなく、課題自体が強化子として働いてない場合もあります。

ポイント

子供自身が課題に取り組むこと自体で「達成感を得たり」「できた喜びが出たり」本人の中でそれをすることでいいことになっていてその行動が強化される場合、それを「課題内在型強化子」といいます。

トークンシステムや支援者が褒めたりなど強化子として働くようにするには長い目で取り組むようにするといいと思います。

うちの子どもは「早く家事やろう!!」と言ってくれるようになりました。

(*^^*)

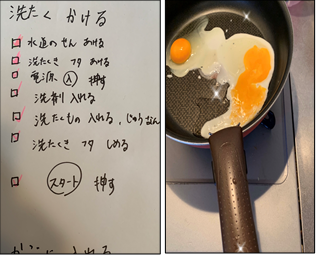

・洗濯機で洗濯する→干す

・目玉焼き(料理)

洗濯もの手順書(1回目教えながらつまずくところを把握して、2回目は手順書みながら一人でやる。)と焼いてくれた目玉焼きです。あとで、家事スキル「料理」「洗濯」にわけて記事の材料にします。

洗濯もの手順書(1回目教えながらつまずくところを把握して、2回目は手順書みながら一人でやる。)と焼いてくれた目玉焼きです。あとで、家事スキル「料理」「洗濯」にわけて記事の材料にします。・自傷・他害行為の「見て、すごいやろ」感(?)を家事の時間に置き換える

【発達障害】自傷行為・他害行為を改善する手順まとめ

他害・自傷行為のアセスメントは、まずは自分で勝手に進めずに一番最初に専門家の指示を仰いでください。

家庭で考えた支援をみてもらって一緒に取り組んでいくのが大事だと思います。

親1人で抱えこむのも、療育は専門家がするものと言う考え方はどちらかだけでも、よろしくありません。

一緒に力を合わせていくという感じで取り組みましょう。

学校などもそのような気持ちで話すといいかもしれません。