「片付けの教え方がわからない」

自閉症の子どもは、おもちゃを片づけるという言葉の意味を理解するのは少し難しいです。

例えば「机を綺麗にして」といったら、ブルドーザーのように手でスライドさせてモノを落としただけというようなことが息子にはありました。

確かに机の上は綺麗にはなります。

しかし、この場合お片付けの意味がわかってないのです。

自閉症の子が片づけられない場合、「片づける」というのは「どういう状態なのか?」親も一緒に見本をみせながら、教える必要があります。

子どもが自分で片づけられるようになれば、部屋も綺麗になって気持ちいいですよね。

お母さんのイライラも減ります。

キレイな部屋でイライラする毎日を脱出しましょう。

集中力もアップしていいことだらけです。

簡単な流れ

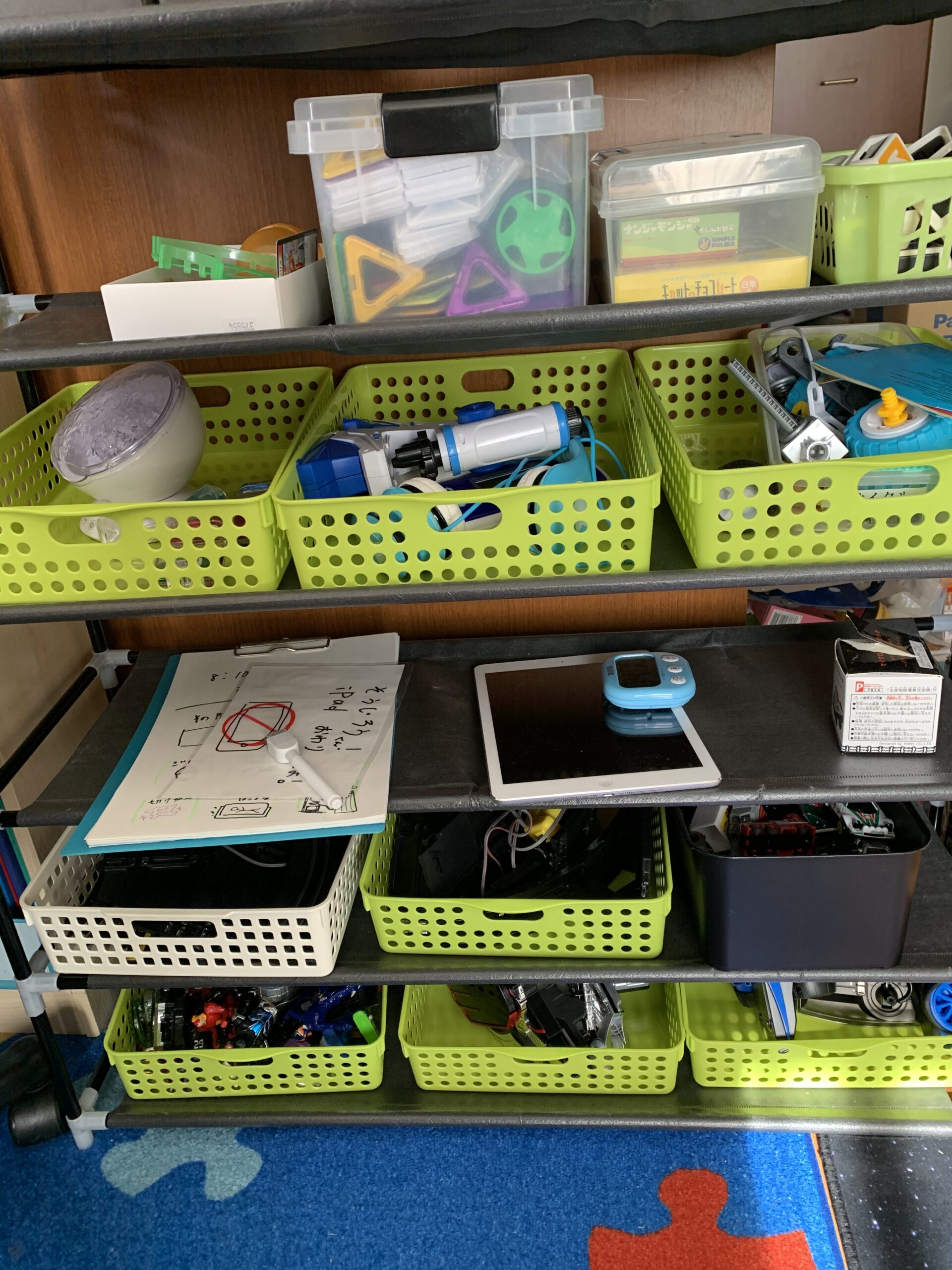

- おもちゃを片付ける場所を決める、収納を用意する

- 収納場所に「絵カード」を貼って何をしまうか?わかるようにする

- 大人がおもちゃを持ちながらお手本を見せる

- 箱に入れたら褒める

自閉症の子どもが片付けられないのでイライラする!どうやって教えたらいいの?

構造化しておもちゃを片付けられる環境作りをする

(できれば小さいうちは絵カードでどこに何をしまうかカードをつけてください。)

自閉症の子供がなぜ片づけられないのか考えてみましょう

片づけるには以下のスキルが必要です。

- どこに何を片づけるのかわかること

- モノを移動できること

- いつするのか?わかっている(片付けのタイミング)

そして、お片付けの「言葉の意味」も理解している必要があります。

まずは、自閉症の子どもが片付けやすい環境の用意をしましょう。

自閉症ではおもちゃを片づけられないのではなくて「片づける」意味の理解が苦手

「どこに何を置けばいいのか?」明確にわかるためにしまう場所を確保する

おもちゃを片付けるということは、「分類」に当たります。

ぬいぐるみは1つずつ違いますが、「ぬいぐるみ」、車も「くるま」というカテゴリで同じ仲間を集めて、特定の場所に収納します。

まずは、「片付けたいもの」をしまう特定の箱を用意するなどの環境を整備しましょう。

【参考】物理的構造化~段ボールパーテーションで仕切る~の記事はこちらをどうぞ。

片付ける箱を準備しましょう。

自閉症の子どもに声かけをしながら親も一緒に片づけの見本をみせる

片付ける場所が決まったら、親が電車のおもちゃを持って

と声掛けをしながら親もお手本を見せて一緒に片づけましょう。

このとき、片づけるものは1つの場所に1つのカテゴリにしてください。

同じ片付け場所に、違う種類のおもちゃジップロックなどで細かくわけるのは、難易度が高すぎますのでやめましょう。

収納に手間があればあるほど、自閉症の子どもにはお方づけの難易度があがってしまいます。

理想は、入れる、だけのワンステップで完了するような投げ込み型の片付け方法です。

お片付けしやすいようにジグを作るもおすすめ

自閉症の子どもは「ここにこれを置けばいいんだな」とわかればちゃんと置いてくれます。

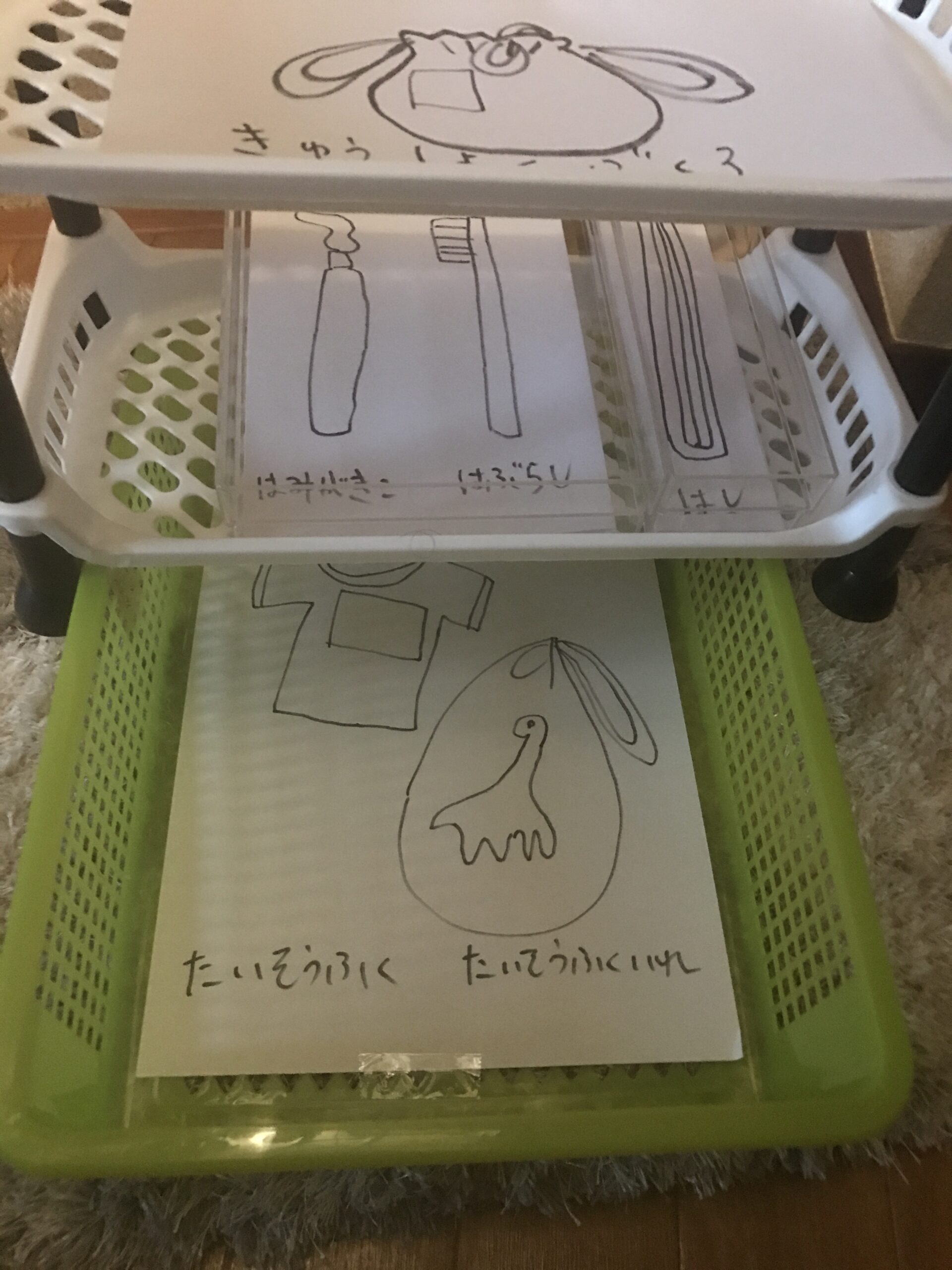

これは、学校から帰ってきて給食袋を片づけるための置き場所です。

1度ここに置いてから1つずつ歯ブラシは洗面台に返したり、箸はシンクに、汚れ物は洗濯かごにいれてもらいました。

これをずっとやると面倒ですが、2か月やったら手に持ったままでも「片づける場所」を混乱しないで体で覚えたようです。

もう何も言わなくても、今ではランドセルから勝手に出して片づけてくれます。

自閉症の子どもが片づけられない対処法【片付けの意味を教える】

片付いた状態とはどういうことなのか?絵で示す

(上の画像は無印良品のケースです)

自閉症の子どもには「片付け」の言葉の意味が難しいことがあります。

その場合は以下のようにしましょう。👇

- 置く場所を決めて絵カードなどでわかるようにする

- 片付いた状態を写真にとる

視覚優位の自閉症の子供にもこの方法はとても有効です。

そして、「この絵の通りになるように片付けようね」と声掛けをしながら片づけます。

自閉症の子どもが箱に入れたら、褒めるのも忘れないようにしましょう。

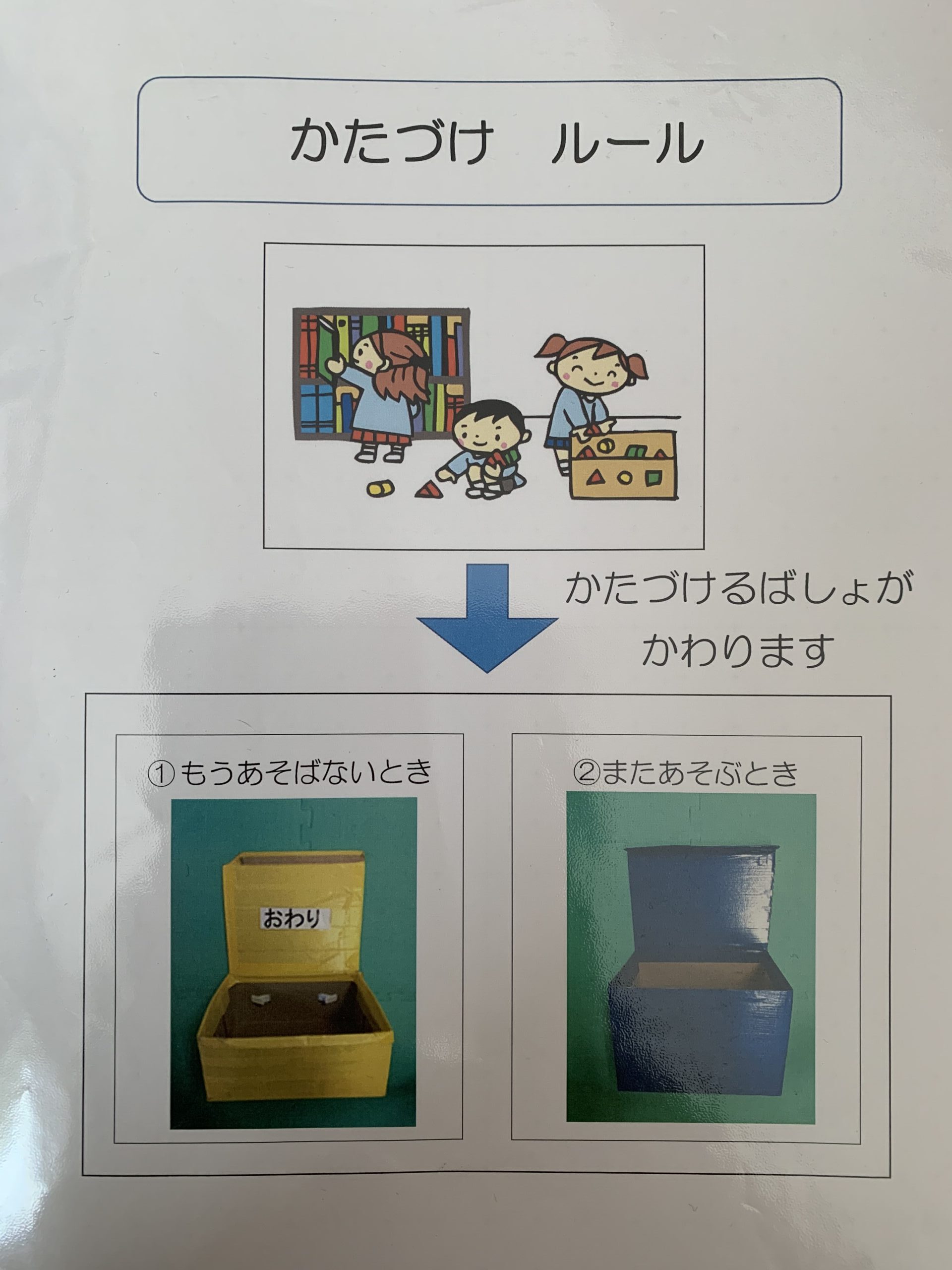

自閉症の子がおもちゃを「まだ使う」といったときの対応

一時的におもちゃを片づける箱を用意する

放課後デイでもらったルールブックを見ていたら、このようなルールがありました。

まだおもちゃをあとで使うから、きちんとしまうわけではないけど仮で綺麗にしたい場合もあると思います。

その場合は「箱」などを用意して、その中に仮でおもちゃを全部しまっておいて、あとから片づけましょう。

自閉症の息子が片づけないときの対処法

一緒にゲームでどちらが早く片付けられるか競争します

うちの場合は、片づけられないときはゲーム感覚で競争します。

テーブルや床などを、じゃんけんで「誰がどこを片づけるか?」決めます。

自分のおもちゃだけではなくて、これをやると家事の手伝いにもなるので私は助かっています。

先に片付けた人のご褒美や負けたら〇〇などを決めているときもあります。(笑)

たいていは、私がわざと負けることが多いです。

その方がご褒美がもらえて片付けのやる気と達感が続くからです。

しかし、息子は片づけに本気を出してくるので、私が遅いということもよくあります。

まとめ

- 自閉症の子どもが片づけられないときは親が「片付けってこういう行動だよ」と見本をみせる

- 自閉症の子どもは片付けの言葉の意味を理解するのがむずかしいことがある

- どこに何を置くのか?わかりやすく

- 片づけられないときのやる気アップにはゲーム感覚も有効かも

最後まで読んでいたあきありがろうございました。

皆さまの参考になれば嬉しいです。

(^o^)/