こんにちは、高機能自閉症の子どもを

育てているぴょんたろうです。

自閉症の子供を育ている方ならご存知かもしれませんが「療育」と呼ばれるものがあります。

単語はきいても、はじめは私も「どんな種類のものがあるのか?」まったく知りませんでした。

TEACCHってよく聞くけど、どんなもの?

今回はその中の1つTEACCHについて書いていきたいと思います。

TEACCHプログラムとは【構造化や視覚支援によって自閉症の理解を助けていく】適応を目的としたプログラム

自閉症の人の情報処理の特性にかなった支援をする

TEACCHとは、Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children の略です。

アメリカのノースカロライナ大学のエリック・ショプラ―が中心となって研究・開発したプログラムのことです。

TEACCHには理念・哲学のようなものがあります。👇

✔ジェネラリストの精神で全体的な視野で

各専門家や親と協働する(1つの治療法だけに固執しない)

✔行動理論だけではなく、自閉症の認知の特性も重視する

✔自閉症にプラスだと思ったら、わりとなんでも取り入れていく

✔自閉症を理解して導いていく

✔自閉症の人が失敗しないように課題設定や構造化を行う(自己肯定感を大事にしている)

TEACCHでは自閉症を治療するという視点ではなく

自閉症のままで自分らしく地域で暮らせるようになることを

目指しているんだよ。

簡単に説明すると個別のニーズに対応して自立を目指すプログラムです。

(個別化。)

そのために、正確なアセスメントを個別で行えるようにその仕組みも作ってきたという背景があります。

そして、子どもが課題に失敗したときには、「課題があっているか?」確認したり、興味・関心や能力にあったものになるように構造化の方法を再検討します。

支援者と自閉症の子どものあいだに

よい人間関係が持てるようにすることも重視されているよ。

つまり、TEACCHでは自閉症の人達に対して、「敬意」「尊重」の姿勢をお互いに持つことが重要であると考えているのです。

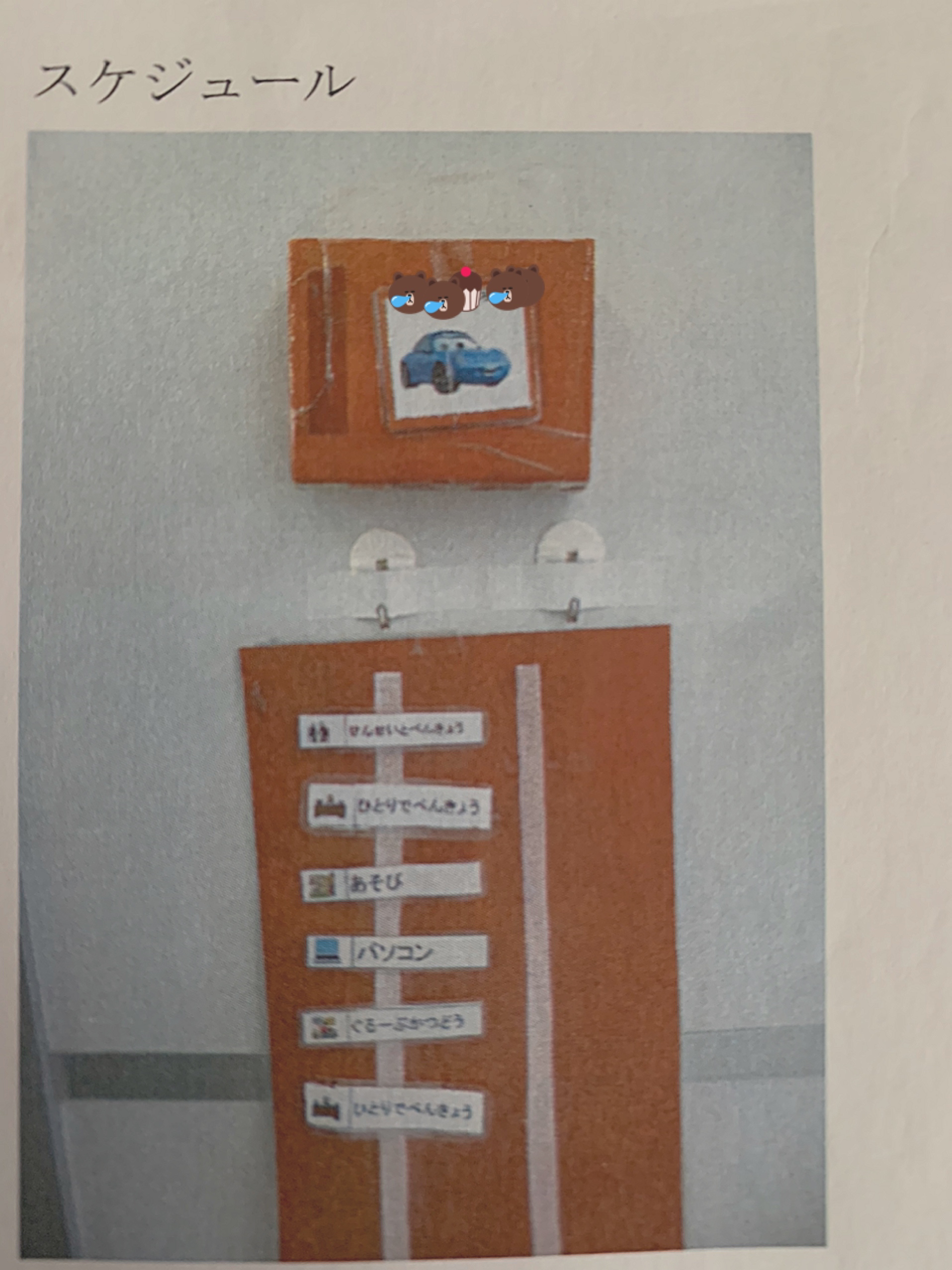

TEACCHプログラムでは先の見通しがわかるようにする仕組みがある

(画像はTEACCHの構造化の1つスケジュールのイメージ画像です👆)

自閉症では、先の見通しがもてないと不安になったりしやすいという特性があります。

TEACCHプログラムにおいては、不安になりやすい自閉症スぺクラム障害(自閉スペクトラム症)に対して、コミュニケーション、学習、就労、余暇などが地域でわけられずに一貫しているという特徴があります。

✅時間の構造化

✅物理的構造化

✅ワークシステム

✅タスクオーガナイゼーション

などがあります。

どれも自閉症の人が「見てわかる」ように

作られているよ。

TEACCHへの批判や誤解とは?

TEACCHは子どもをロボットのように見ているのではないか?

どうやらTEACCHプログラムに対してはこのような論争が巻き起こっているようです。

社会では構造化のように自閉症用に

整っているわけではない。

社会に適応できなくならないのか?

同じ繰り返されたルーティン化された支援では

機械的にこなしているだけ。

そんな支援をしていても

社会での臨機応変さは身につかないのではないの?

このような意見は親だけではなく、教師などにも一定数いるというのです。

構造化は必要に応じて生涯続けたっていい

これに対してTEACCHの考え方は以下のようなものです。

じゃあ、自閉症の支援をまったく受けてこなかったひとたち。

社会の荒波にもまれてきた人たち

「自閉症の構造化された教育を受けてこなかった子ども」だ。

いま、どうなっている?

構造化された一般の社会で生きてきたからといって、社会に適応できるような柔軟性のある成人になっているか?

・・・というと、そうではないはずです。

この批判や疑問がある根底には何があるかといいますと、「構造化のない世界で暮らせるようなってほしい」という前提です。

いつかは構造化なしで、普通の人と同じように適応してほしい!

このような前提があるからこそ、心配になって批判するのです。

しかし、その前提がTEACCHでは違っています。

構造化は生涯にわたって自閉症に必要な支援である。

と考えているということです。

つまり、いつかは構造化なしで普通の人と同じような生活を・・・・ということではなく、必要な支援はあるべきという考えなのです。

将来、普通の人と同じようになるためにTEACCHがあるのではない

「いつかは構造化なしで普通の人と同じような支援を・・・」

これは、自閉症という特性を尊重している言葉ではないですね。

むしろ、TEACCHにおいて目指すゴールというのは「自閉症の成人が社会で自己肯定感をもって生きれる世の中」です。

自閉症のままなのです。

ですから、特性はずっと尊重しますし生涯にわたって支援するという価値観だと思います。

TEACCHプログラムは広がってきてるのか・・??

息子の療育では構造化やスケジュールを取り入れていたが・・・

筆者の息子が通っていた福祉事業所さんでは、TEACCHプログラムが使われていました。

使うという表現が正しいのかはわかりませんが・・・

ですが、現状はわからないのですが、筆者の独断ではTEACCHプログラムが全体としてきちんと機能してる事業所さんは、少ないようなイメージがあります。

あくまでも独断と偏見ですが・・・💦

もっと、自閉症の人が構造化された教育を受けるのが当たり前だという社会の認識になっているとしたら

増えるとは思うのですが・・・

周りが「それをして当然」となっていれば、私たち親側の大半がTEACCHを教わり、学んでいっているのが当たり前なはずだからです。

しかし、私も含めて周りの親がそんな感じではないような印象を受けます。😅💦

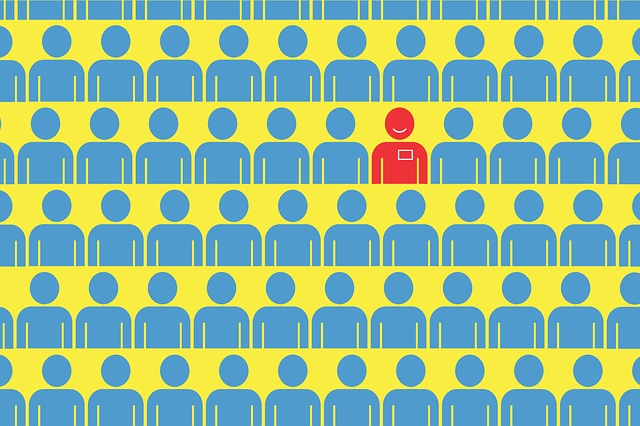

同調圧力で「みんなやってるから自分もやろう」ではなく。

親が自分でやろうと思わないといけないような感じ?になっているような😅💦

周りの同じ立場の親3人=みんな。

人は「みんな(3人)」が同じことをしてたら

「みんなやってるんだ」と思うんだよ。

そして、「みんなやってるということは私もやらなくちゃ」

という意識が働く。

同調圧力ではないですが、「周りの人がみんなマスクをするのが当たり前」となっていれば、マスクをしていないほうが逆に少数になります。

しかし、あまり聞かないような気もする・・・・

自分も大きなことは言えないのですが、療育に通っていて他の親からそのような成果の共有があってもいいわけです。

そうしたら、「あ、他の親ってそいういうことしているんだな」と思うからです。

それか、隠れて療育をやっているとか・・・?😨

そんなことまで思ったこともあります。

なぜならば、療育の話の話題が親の間であまりでない印象があるからです・・・

むしろ、私は「こんなことやってるなんてすごいね!」と言われないように、若干隠し気味にしようと思っていたことすらあります。😅💦

・・・ということは、社会的に知られてはいるけれど「自閉症の人にとってあたりまえに機能する社会」としては、日本はまだまだ程遠いのではないでしょうか。

支援が広がることを切に願っています。

まとめ

今回はTEACCHプログラムについて書きました。

今後も自閉症の療育の種類について書いていく予定です。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

皆さまの参考になれば嬉しいです。

(^o^)/