こんにちは、ぴょんです。

このような悩みはありませんか?

ADHDだけどどうやって接したらいいのかわからない・・・

このような悩みに答えます。

本記事でわかることは以下のとおり。👇

✅ADHDの子供にどうやって支援していけばいいのかわかる

【ADHDの子供】目で見える風景や音などの情報をすべてうけとってしまう

ADHD(注意欠陥多動性障害)は発達障害の1つです。

脳の機能不全のために、年齢相応の行動ができないのが特徴です。

✔多動性 :目に入ったものや音の刺激に反応しやすい、常に動きまわる

✔衝動性 :結果を考えずに思いついたことを行動する、割り込み、ルール無視

かんしゃくなど

問題行動が多く衝動性や多動性は落着きのなさやお友達とのトラブル、ルールを無視した好き勝手な行動にうつりやすいです。

なぜADHDではこのようなことが起きるかというと、外の世界は情報がたくさんありまして、その情報を処理するときにADHDではすべての情報が脳の中にいっぺんにはいってきてしまうからです。

詳しい記事はこちらをどうぞ。

https://pyon-tarou.com/2020/07/17/adhd%e3%81%ae%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e6%84%9f%e3%81%98%e3%81%aa%e3%81%ae%ef%bc%9f/

ADHDの子供は怠けているわけではない

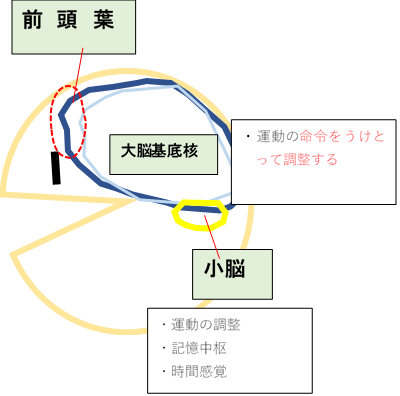

脳内の前頭葉の神経伝達物質のやりとりがうまく働かない

(子供の発達辞典を参考に筆者が作成)

ADHDの子供は怠けているといわれがちです。

ですが、ADHDでは(発達障害も)脳の前頭葉の前頭前野の機能不全や、大脳、小脳などの連携といいますかつながりがうまくいっていないという説が有力です。

(情報の参照:AD/HD・LDがある子供を育てる本)

前頭前野の働きは以下のとおり。👇

✅計画を立てる

✅感情コントロール

✅理性的な判断

ADHDではドーパミンの神経伝達物質のやりとりがうまくいっていないのではないか?といわれています。

ドーパミンの働きは以下のとおり。

✅意欲ややる気を出す

✅運動調節に関係する

ドーパミンは予測していることが「もうすぐ手に入りそう」なときや「達成できそうなとき」のわくわく感の正体です。

つまり「これをしたらこれが実現する、叶うから頑張るぞ!!」というものです。

期待しているときに

ドーパミンが出るんだね。

そうです。

ギャンブルで「もう少しで勝てる!!」ときや「好きな女の子が手に入りそう!」なときや「ゲームで勝ちそう!」なときにでます。

予測して期待したときに「頑張らせる神経伝達物質」です。

そのドーパミンのやりとりに問題があるかもしれないというのがADHDです。

ですので、「サボっている・怠けている」からやる気がないわけではないのです。

神経伝達物質のやりとりがうまく機能しないというのが定説になっています。

これはADHDに限らず、発達障害は、自閉症でも前頭葉と大脳や小脳などの連携がうまくできない脳の機能不全が起きるといわれています。

ADHDの子供への接し方

子供にできたという体験を育てよう

ADHDの子供は叱られることが多いです。

不注意・多動や衝動性はルールを守れなかったり、お友達関係などのトラブルを引き起こすからです。

さらに不注意によって忘れもの時間管理ができなかったり、無計画な行動を衝動的にしてしまいがちです。

その結果、起きてくることがあります。

自分はどうせやってもできない。だめな子なんだ

結論からいうと、ADHDの子供は叱られたり自分でできないことへのいら立ち・自己否定から「自尊心」がとても低下してしまいやすいです。

そうなってくると反校挑戦性障害や二次障害に発展してしまいます。

それでは親子で辛くなってしまいますね。

本人も自分のできなさに苦しんでいることも多いのです。

ADHDの子供に親がすべてやってあげるというのはNGです

ADHDの子供ができないことが多いからといって親が何からなにまでやってしまうのはよろしくありません。

なぜかといいますと親がやってあげてしまうとADHDの子供は自分の力でやり遂げる機会がなくなってしまい、結果的に「自信が育たない」からです。

親は、ADHDの子供がどの部分でどのような理由から「つまずいている=それができない」のかを把握して、サポートする必要があります。

これが正しいADHDの子供への接し方です。

正しくない例はこちら。👇

ADHDの特性で叱られることが多い⇒自分は何をやってもできない⇒自尊心が低下⇒やる気をなくす⇒ますます自分でやらなくなる⇒さらに周囲から叱られる(*繰り返す)

これが進むと二次障害になってしまいます。

ですので、この悪循環のスパイラルを断ち切るには「自分は何をやってもできない」の部分を「自分の力でできた」に変えてあげるのが大切なのですね。

自分の力でできた!!

やった!!もっと頑張ろう!

悪循環にはまらないようにしましょう。

ADHDの子供への具体的な接し方の方法

ADHDの子供への場面別の接し方

ADHDの子供はやる気がないのではなく、前頭葉の働きによって不注意・衝動・多動によってできないのだということがわかりました。

そして周囲から叱られたりできないことが多いと「自分はなんてだめなんだろう」と自尊心の低下につながってしまうので親はそれをサポートするということをお話しました。

具体的にどうやってADHDの子供に接すればいいの?

別記事をごらんください。👇

【ADHDの子供】保育園・幼稚園での接し方

ただいま作成中です。しばらくお待ちください。

【ADHD】子供の学校での接し方

こちらの記事をどうぞ。

https://pyon-tarou.com/2020/08/03/adhd-children-hawto-treat-at-school/

まとめ

ADHDの子供の接し方のまとめ

・できている部分を活かすようにする

・叱ってしまうと子供のやる気がさらになくなってしまう

・子供が「自分の力でできた」という体験ができるように親はサポートする

・自信をつけるためにはADHDの子供のすべてを親が代わりにやりすぎない

です。

最後までよんでいただきありがとうございます。

皆さんの参考になれば嬉しいです。