自閉症のこだわりは生まれたときから強いわけではありません。

カンが強いという子供それぞれの気質もあります。

「それともこの行動は自閉症のこだわりのせいなの?」

この自我が芽生えてきた頃の子どもの「一人でやりたい」というかんしゃくと「自閉症の想像力の障害からくるかんしゃく」は判断が難しいと思います。

自閉症の息子と11年暮らしていると、外で小さな子供をみかけたとき「ああ。自閉症っぽいな」とわかることがあります。

私は医師ではないので100%の見立てができるわけじゃないし、どうこうするわけではありません。

ですが、他の親もそうだと思いますけど、やはりずっと自閉症のこだわりを見てきている親は見分けがつくようになります。

当時は区別がつかなかったのですが、自我の芽生えとはまた症状が微妙に違います。

この記事でわかること

- 自閉症のこだわりが強くなる時期は2~3歳

- 自閉症の症状が強くなっていく時期に早期に気づき、適切な支援をすることで

- 不適切なこだわり行動が儀式や習慣化してしまう前に対処できる

なぜ「早期に気づいて適切な療育を受けることが大事なのか?」

自閉症のこだわりは2歳~3歳から始まります

決め事(マイルール)は知能が必要だから

自閉症のこだわり行動とされるような「自分のルール」は、2歳から3歳ぐらいから強まってきます。

自閉症のこだわりへの対処

自閉症のこだわりは不安からくるもの

自閉症のこだわり行動は「想像力の質的障害」からくるものです。

- 想像力があるから人は変更や変化の見通しがわかる

- わからないもの・得たいの知れないもの・あいまいなものに人は本能的に

不安を感じる

つまり自閉症では「想像力の障害」があるために、一度わかっていることから変更や変化ったときその後の見通しが想像できないのです。

想像できないとは「どうなるかわからない」ということになります。

新しいできごともそうです。

具体的に、新しい体験のことを想像してみてください。

一度も体験したことないものは期待と不安があります。

ですが、自閉症では「新しい知らないことに対してわくわくする」という期待感を持つことは難しいです。

そのため、わかっている行動やパターンにしがみつくことで安心感を得ようとしているのです。

・同じパターンを好む

自閉症のこだわりが強まっているということは、環境や状況があってないから

・いつもと違う環境

・新しい環境や状況

自閉症のこだわりへの対処法

・感覚にふける(没頭できる)時間を確保

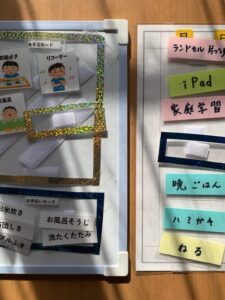

・手順表や確認表など目でみて確認できる手がかりを増やす

自閉症のこだわりは予定を前もって伝える・確認することで軽減しましょう

見通しが持てれば不安感の低減につながります。

不安は確認することでなくなることもあります。

予定表などに明日の予定を具体的に書いて、子供に伝えたり確認してもらいます。

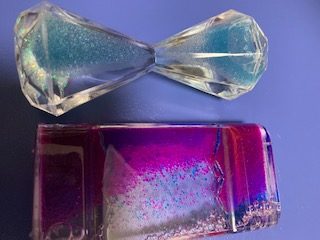

自閉症はオイルモーションで感覚に没頭できる時間をとると落ち着きます

自閉症では、スクイーズやスノードーム、無限ぷちぷち、オイルタイマー(オイルモーションともいいます)などの感覚を落ち着かせてくれるグッズで感覚が落ち着くことがあります。

筆者の息子が通っていた療育センターでも感覚統合の部屋にありましたし、発達支援でも用意されていました。

自閉症の定番アイテムですね。

規則的に落ちたりキラキラ光ったりするものが、感覚を刺激するので没頭できて落ち着くのだと思います。

綺麗なスライムにビーズやスパンコールが入っているものや、ペットボトルに水をいれてビーズやラメなどのキラキラ光るものを入れて手づくりのグッズを作るもおすすめです。

お子さんの好きな感覚があると思うので、それぞれ探してみてください。

ちなみに100均でもオイルタイマー・オイルモーションは手に入ります。

手順表や確認できるものなど自閉症にとって見てわかる手がかりを増やす

子供の理解力にあったサポートグッズを園や学校、日常生活にとりいれることで不安感が減って、こだわりや混乱がおさまることが期待できます。

子供によって、どんな支援ツールやサポートグッズが効果的なのかは一人一人によって違います。

ですが、最低限あるといいものは

- 「わかりません」

- 「助けてください」

- 「どうしたらいいですか」

- 「手伝ってください」

自閉症のこだわりは2歳くらいからのまとめ

- 自閉症のこだわりは2~3歳から出始める

- こだわりが強くなっているときは子供は不安な状態になっている

- 不安感を下げるために確認や見通しがわかるように支援

- 特に「わかりません・助けてください」などを伝えるための方法は大切