高機能自閉症の男の子を育てている母親のぴょん太郎です。

今回の記事では、自閉症の特徴の続きを解説します。

→→→【前編はこちら】自閉症の特徴を解説します【前編】

コミュニケーションの特性

受容コミュニケーションの特性

自閉所では、相手からの情報をうまくキャッチできないことがあります。

自閉症では、言語の発達に遅れがあることが多いです。

ですが、中には言語の遅れがみられないグループもあります。

これらは「アスペルガー症候群」とわけられています。

ですが、たとえ流暢に話すように見えても理解の面では質的な障害(理解の違い)がみられます。

*質的障害とは、私たちの脳とは処理の仕方に違いがあると解釈されています。

具体的には以下のとおりです。

・理解している単語に偏りがある

・言葉の音に注意がむいてしまうことがある

・慣用句がわからない

自分で話すほどには相手の話がわからないって?

なんでそんなことが起きるの?

言葉の音に注意がむいてしまうってどういうこと?

自閉症では、言葉の音のかたまりを意味としてとらえることが難しいことがあります。

慣用表現(比喩)がわからない

自閉症では慣用表現がわからないことがあります。

字義通りに受け取ってしまうということです。

・空気を読む

・家までまっすぐ帰りましょう

表出コミュニケーションの特性

自閉症の表出(伝える)コミュニケーションの質的障害は以下の通り。

・ジャーゴン

・エコラリア(オウム返し)

・立場によって言葉を使い分けることが難しい

・子供がつけた独自の呼び方

・ペダントリー

非言語コミュニケーションの問題

別記事にまとめます。

→「怒られても平然としている子【非言語コミュニケーションとは】」の記事はこちら

記憶の問題

長期記憶に優れている(忘れられない)

ワーキングメモリが弱い(個人差がある)

人は、頭の中に一時的に譲歩を記憶をすることができます。

これを短期記憶といいます。

自閉症では短期記憶は弱いため自分がとっている行動を持続的に記憶できないという特性があります。

ですが、その一方で長期記憶は得意だと言われています。

これは長所でもあります。

想像力(イマジネーション)の質的障害

新しいこと・状況が苦手

自閉症では新しいことや状況が苦手になります。

(同じ発達障害でも、AD/HDでは新しいことが好きだったりします。)

何故かと言うと、想像力の障害があるからです。

目の前に実在しないものに対して「ああかもしれない、こうかもしれない」と思いを巡らせるのが想像力です。

ですから、想像力の障害があると目の前でまだ起きていないことや、不確定な未来が苦手だったり、不足の事態に臨機応変に対処できなくなってしまうのです。

新しいことというのは、「よく知らない」ことであり、「経験したことがない」ことに当てはまります。

ですから、何が起きるのか想像できない・予測できない新しい状況に身を置かれると不安からパニックになってしまうのです。

見通しが持てないとパニックになる(いつも通りを好む)

想像性の障害があると、予測していた通りにものごとが進むととても安心します。

反対に見通しが持てないこと、曖昧なこと、いつもと違うことは苦手でとても不安を覚えます。

勝手に思い込む

想像力の障害があると、状況に応じて展開を想像したりすることができません。

そのため、不確定な未来や曖昧な状態・決まっていないこと・わからないことに対してとても不安になります。

その不安に耐えられないために、子供自身で展開を勝手に決めてしまうこともあります。

とにかく「決まってないこと・わからないこと」が苦手なのです。

決めることで子供は自分の中で安心しようとするのです。

気持ちの切り替えやリセットができない

自閉症では、一度思い込むと考えを修正したりすることが困難です。

・間違えたら間違えた字だけ消せないで、全部消して白紙にしようとする

思い込みが強いのに、リセットは難しいという状況は日常生活がとても大変なものになります。

共通の原則や原理を抽出できない(応用が効かない)

自閉症では、共通の原則や原理が抽出できません。

これも、想像力の質的障害があるからです。

・花にみずやりをしてと言われたら雨が降っていても水やりをする

・残さず食べると教えられたら、お腹がいっぱいでも出された皿が空になるまで

食べようとする

・相手にも押し付けたりすることもあります。

いつも通りのルーティン行動(秩序を守りたい)

想像力の質的障害があると、いつも通りのルーティン行動をとることで自分の世界の秩序を保とうとします。

内容は、個人個人さまざまです。

・モノの置き方・配置など

・外では、道路の白線だけを歩く

このいつも通りのルーティンが強いのは2~3歳と言われています。

ですが、不安感などによって「こだわり」は強まったりするので注意深く子供をみていることが必要です。

覚える・集める・並べるのが得意(好き)

自閉症は覚える・集める・並べるのが好きです。

だし、得意でもあります

運動の不器用さ

自閉症では突出した器用さを示す子供もいるのですが、不器用だったり運動が苦手だったりします。

これは筋肉の協応がうまくいっていないせいです。

姿勢の悪さやフニャフニャした歩き方、幼いころにはつまさき歩きも見られます。

運動や不器用さについて詳しくはこちらをどうぞ。

般化の特性

般化とは何か

般化とは、一般化することです。

例えば「壁に落書きをしてはいけません」というルールがあります。

自宅のリビングの壁、自宅の廊下の壁、トイレの壁、、、さまざまな壁があります。

これらは「一つ一つ違う壁」ですが、同じ「自宅の壁」です。

さらに、それが世の中の壁に適合させると「すべての壁」になります。

これを般化といいます。

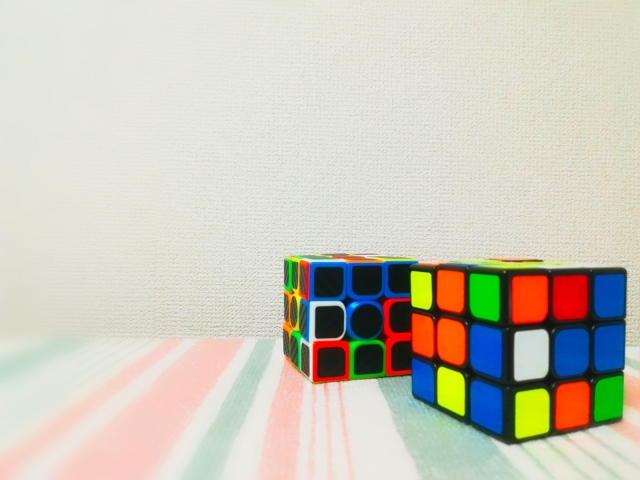

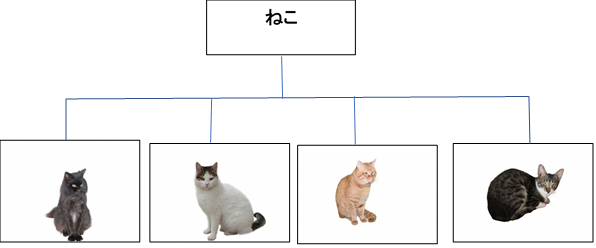

絵で見るとわかりやすいかと思います。

ねこは絵(視覚)でみたときは、違うネコです。

自閉症では「状況・場所・人・モノの位置」などがこの図の関係性に当たります。

般化の問題がある

「壁に落書きしちゃだめよ」と怒られた子どもがいます。

ですが、次の日自宅の壁にまた落書きをしていました。

でも本人の中では「僕はちゃんと守ったよ、昨日のところに落書きしていないよ」といいます。

このケースの場合「壁の般化ができていない」のです。

家の「どの壁」も場合違うものなのです。

・人が変わるるとできていたことができない

・同じ場面でもモノの配置や状況が違うとできていたことができなくなる

自分の感情に気づけない(概念化が苦手)

自閉症では、絵であらわすことの難しい「概念」を持つことが難しいとされています。

なぜかというと、概念化が苦手だからです。

自分が感じている感覚を「言葉におきかえること」(概念化)が難しいのです。

・相手にわかりやすく伝えることが苦手

概念化が苦手だとどんな問題となってあらわれるの?

・「緊張」「幸せ」などの言葉で言い表せない感情をうまく自覚することや

言語化することがむずかしい

・困っているのにニヤニヤしてたりする

感覚処理の特異性

衝動性が強い

自閉症では、興味関心が激しく移り変わったり、目から入った視覚刺激から反応的に行動してしまいやすい特性があります。

衝動性の記事についてはこちらをどうぞ。

→【発達障害】自閉症の診断基準にない特徴①不注意・落ち着きがない・衝動性(AD/HD主症状)

選択的注意の機能が弱い

→→選択的注意については別の記事にまとめます。

(作成中です)

五感の過敏性があったり鈍かったりする

自閉症の子供は五感が過敏だったり、あるいは鈍かったりします。

詳しくはこちらの記事をどうぞ。

まとめ

あらけずりですが、まとめました。

一番の特性は、「想像力の質的障害」と「忘れない」という記憶の特性かなと私は思います。

嫌なできごとを忘れるというのは、とても大事な能力です。

それがなければ人生はとても辛いものになってしまうからです。

そして直感的に理解することや、想像力を働かせることができないとどのような大変さがあるのか?も、想像に難くありません。

私は幸いにも想像することができるし、嫌な経験も時間が経てばいずれ薄まっていきます。

自閉症の方がなるべく人生をよい記憶で満たされるよう願うばかりです。